皆さんこんばんは角松利己です。

あなたは、「せっかくの休日なんだから、仕事以外のことをやりたいな。でも、最近は忙しくて、家族とのコミュニケーションもとれていないし・・・。」なんてふうに感じたことはありませんか? 私はいつもです(笑)。

今回は、そんなあなたに、私が実際にやってみたことをお伝えしたいと思います。

私のおススメの方法、それは「自分がやって楽しいことで、外の世界とつながることを、家族と一緒にやること」です。

大切なポイントは3つ。

自分がやって楽しいと思えることをする。

外の世界とつながることをする。

家族と一緒にする。

2020年1月11日(土)、私は古書店のブックオーナーとして蔵書の出品に出かけました。

概要は、こちら。

子どもの前では、礼儀正しく。

古書店のオーナーは高校生です。彼は18歳、私は52歳です。もちろん敬語で話します。

私が敬語を使うのには、理由があります。

まず、「親が周囲とどんなかかわり方をしているのかを子どもに見せる」という観点です。

「子どもの前では礼儀正しく」が基本です。

私のような50代の人間が高校生年代の人と話すとき、どうしてもぞんざいな態度をとってしまいがちになります。普段相手にしている生徒と同年代なわけですから、つい、ぞんざいとはいかないまでも、くだけた言葉遣いをしてしまいそうになるんですね。

しかし、ここはきっちりしなければいけません。娘が近くで私たちのやり取りを注視(?)しているわけですから。

年齢の上下に関係なく、自分の親が丁寧に人に接する様子を見せておくことくらいしか、私が娘に教えられることはありません。

ですが、どんな言葉よりも、振る舞いが人に、特に子どもに与える影響力は大きいはずです。

「丁寧に人に接する理由」は、あと2つあります。

- オーナーとしての彼に敬意を払っているから。

- 外の世界とかかわりを持つうえでのトレーニング。

私は公務員、つまりサラリーマンです。ですので、働き始めた頃から環境や役割が与えられています。さらに言えば、「顧客」が最初から用意されている状態で仕事に従事できている身分です。

対して、彼は店舗のオーナーです。オーナーとは、自分の頭ですべてを考え、責任をとる立場の人間です。彼は私を含めた大勢のブックオーナーに対して、システムを説明し、使用できるスペースを示し、相談に乗る立場です。本が売れても売れなくても、店舗の稼働状況の最終責任を負う立場にいます。

よって、私は彼に敬意を払います。高校生年代でそういったことができることや、そもそもそういった立場に就こうと思ったことに対しての敬意です。

次に、「外の世界とかかわりを持つ上でのトレーニング」としての理由です。

もし教師を辞め、自身で仕事を始めようと思うのならば、相手の立場や年齢によって自分の振る舞いを変えてはならないと思っています。相手の年齢が自分よりずっと低かろうと、仕事には関係ありません。年齢の上下が頭をよぎるようだと、仕事に甘えが生じます。

一方で、仕事の相手がどこかの社長であろうと臆する必要はありません。

「自分らしく働きたい」と思ってはじめた起業、フリーランス、脱サラ。

自分の働きやすさは、誰に何と言われようと、最優先で死守しよう。

このは屋のメルマガより

仕事はストレスフリーで。そうしたいがために、多くの人はサラリーマンを辞めるわけです。

「礼儀正しく、丁寧な仕事をする。でも、顧客は選ぶ。」

この考え方が、私は好きです。大切にしたい考え方ですね。

教師には「価値提供」という視点が必要

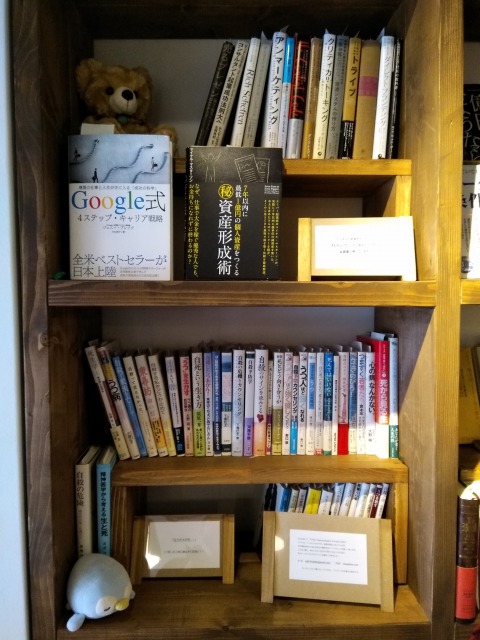

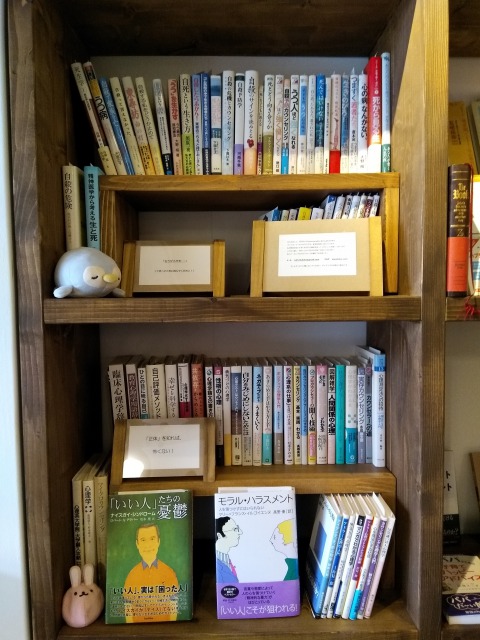

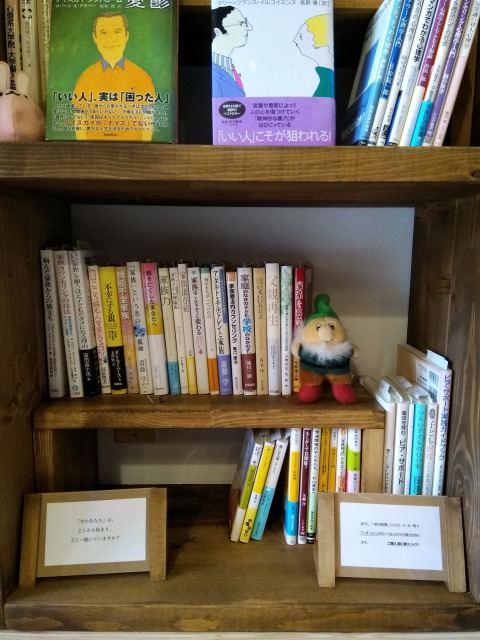

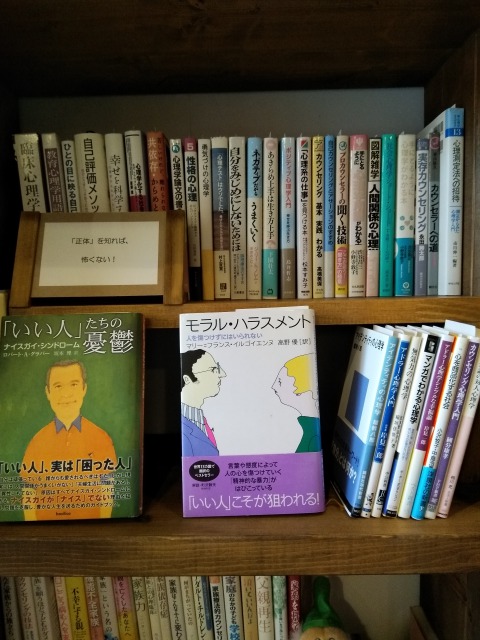

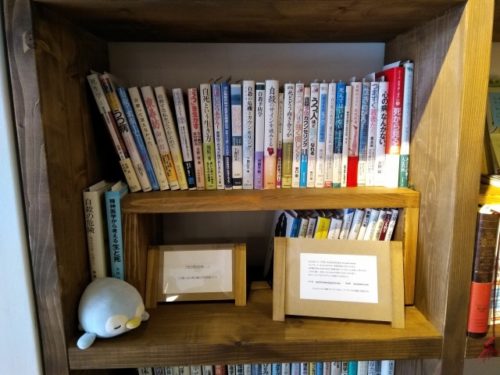

古書店のオーナーから指定された書棚は、幅が50cmくらいの縦長5段のものでした。今回、出品用に130冊くらい持参したんですが、5段のうち4段が埋まることに。最上段は踏み台を使わなければ手の届かない高さなので、当面は使わずに空きのままにしておきました。

今回用意した本のカテゴリーは4種類。カテゴリーをごちゃまぜにしてあれこれ見てもらう楽しさもあるんでしょうが、わかりやすさを重視して、「1カテゴリー1スペース」にしました。

「このジャンルは一押しだから、大人の目の高さに置こう」

「このジャンルは30代前後の男性向けだから、ちょっと高い場所でも大丈夫」

いろいろ考えながら配置を工夫することは、普段の生活ではないことです。

以前、クラス担任をしていた時は、教室の掲示物に気を配っていました。

どの掲示物を、どこに置くのか、掲示物の色合いはどうするのか(モノトーンの教室は、とても寂しい印象になり、そこにいても元気が出ないことがあるんですよね。暖色・寒色をうまく使い分けて教室掲示をすると、いい雰囲気が作れます)などについて、いろいろ考えていました。

担任を持たない今、誰かに好印象を持ってもらうためにちょっとした工夫を施す、といった機会はありません。ですから、「自分の本を誰かに見てもらう」という目的であれこれ思案するのは楽しいものでした。

すべてが「価値提供」なんですね。仮に購入に至らなくても、まず注目してもらうことが大事だと思います。

では、普段の仕事ではどうでしょうか?

生徒に理解してもらうためには、まず注目させる。授業の材料、構成、声のトーン、間の取り方、立ち位置、アクションの入れ方、それらをすべて総合した時、授業の終わりに「今日の授業は聞く価値があった」と生徒に思わせることにつながるのだと思います。

過去の自分を可視化し、人生の棚卸をする

今回、私が持ち込んだ4つのカテゴリーは、「自殺やうつ」「家族相互のかかわり」「心理学全般」「ビジネス書」です。

人の心を扱った、非常に重いテーマのものが揃っていますが、今日に至るまで私の人生のかなり長い部分を占めていたテーマです。

読んでいると気がめいりそうになるものが多くて困ってしまいますが、同時に、その時々で私の心を支え、考え方に軌道修正を施し、現実の重みを感じさせ、未来への展望を示してくれた本たちでした。

他のブックオーナーの方々の書棚を見ると、私と同じようなテーマの本は、ちょっと見受けられませんでした(笑)。ですので、「これでよし」としました。

もとより、売ること自体が目的ではないため、他の人とテーマを重複させないことで「売れるニッチを攻めるぞ」と考えたからではありません。私の書棚に並べられている本の背表紙を見て、「これが私自身だった。」という思いを新たにしたからです。自身の経験が改めて目の前に示され、この過去が現在の自分につながっているとの思いに至ったためでした。

これは単に「本の棚卸」に過ぎませんが、私たちは「人生の棚卸」を定期的に行う必要があるのでしょう。一度片づけた本は、何かしらの機会でもない限り日の目を見ることはそうそうありません。では、人生はどうか? 私たちは普段、どれだけ人生の棚卸をしているでしょうか。日々の問題に追われ、未来を不安視し、そのくせ何も行動に移さず一生を終えてしまうのが、多くの人の人生です。ならば、定期的に人生を見つめ直すことは不可欠です。

外の世界とつながる

本にはスリップがつきものです。スリップは、本の価格、タイトル、著者を記載した「しおり」のようなものですね。一般的には販売管理のために本に挟むものです。

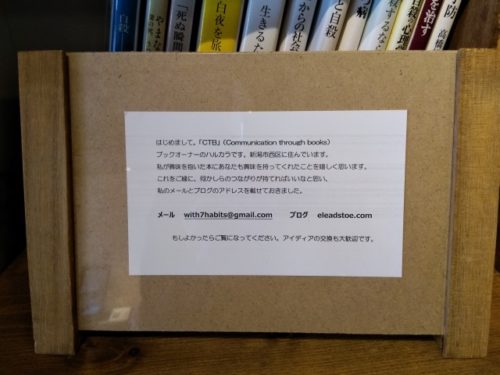

ただ、私は「購入してくれた人たちとコミュニケーションをとる」という目的で出品をしているため、1冊1冊の本にスリップと一緒にメッセージカードを挟みました。

この店舗のブックオーナーとして申請をする際、店舗のオーナーである彼から質問を受けていました。それは、「ブックオーナーになった際、当書店でどのような活動をされたいですか?」というものでした。

この質問に対して、私はこのように文書にまとめました。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

理 念

読書という「個人に閉じられた行為」を、「同じ関心を持つ仲間と共有する時間」にする。

考え方

読書は、「個人で楽しむもの」という感覚が強かった。好きな作家、好きなジャンルの本を購入し、読み、多くの人がインプットで満足している。しかし、このやり方では「その本が売れるかどうか」だけがカギになる。著者の考えは売れた冊数(=売れた人数)に従って共有される範囲が広がっていくが、個人止まりである。

最近は、「1冊のベストセラーを多くの人たちで共有する読書会」や「amazonの書評」など、その営み自体が価値観の共有に繋がるケースもあるが、前者については情報の取得が一部にとどまり、後者についてはその本を購入するきっかけに過ぎない。

ある本が売れたとき、つまり誰かがある本を手にしたとき、そこに書かれている内容について深い意見交換をしたい、思いを共有したいという人は、潜在的に多いはずだ。興味を持ったからその本を手に取ったのであり、自分が読んだその本を他の人がどんなふうに受け取ったのかを知ることで、さらに考えが深まるはずである。

これは、アウトプットのプロセスだ。内容について誰かに話すことで本の内容が自分のものになり、共感されることで日々の生活が楽しくなり、対立意見に耳を傾けることで一個人の中で多面性が生まれる。つまり、1冊の本を媒介にして、多くの個人の内面性が磨かれ、そこから新たなアイディアが生まれることになる。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ひとことで言えば、「新たな価値の創出」です。そして、その前提となるコミュニケーション手段の一つとして、「古書店への出品」がありました。

もちろん、本の購入者がいるかどうかはわかりませんし、それ以上に、メッセージカードを手にした人が実際に連絡をくれる可能性も、高くはありません。でも、これは商売じゃない。だから、ある程度「遊び」があった方がいいと考えました。カードの文面を考え、ぴったりの用紙を購入し、1冊1冊に挟むのは、かなりの手間でした。

しかし、その作業は楽しいものでした。なぜなら、「妄想」が膨らんでいたからです(笑)。1枚のカードをもとに、出会いが生まれ、新たな価値創出が始まる可能性がある。そう考えるだけで、苦労は苦労にならずに済んだと思います。

家族と一緒に、世界を広げる

最後に、本を出品するまでには、家族の手伝いがあったことに触れておきます。

本の選定はもちろん私自身が行いました。その後、出品リストを作り、メッセージカードを作りました。しかし、冬休み明けということもあって仕事が忙しく、帰宅後の作業は気乗りがしませんでした。

そこで手伝ってくれたのが、家族です。

出品前日、私の作業が追い付かなかったため、家にいる妻に、まだできていないスリップ書きを依頼しました。その数60冊ほど。帰宅後に尋ねたら「小1時間ほどで終わった」と言っていましたが、私自身が書いていた時は結構時間と集中力を擁していた仕事だったので、実際、大変だったと思います。

さらにその夜は、家族総出でスリップとカードを本に挟み込む作業でした。8歳の娘が1人でスリップを2つ折りし、妻と私とでスリップとカードを挟んでいく。こちらも、3人で床にべたっと座りっぱなしで1時間強かかりました。腰をかがめた姿勢をずっと取り続けていなくてはならなかったため、私1人でやったとしたら、2倍は時間がかかっていたと思います。

そして当日です。普段、家族で出かけることの少ない私たちでしたが、3連休の初日、良く晴れたせいもあって、3人で棚入れ作業に出かけようということになりました。そして実際に1時間ほどかけて棚入れが終わったわけですが、こういうのっていいな、と私が改めて感じたことがあります。

それは、「誰かがやりたいことを家族が手伝ってやると、喜びは倍に、苦労は半分になる」というものです。どこかで聞いたような言葉にしかならないのが残念ですが、これが実感です。一緒に遊ぶのでもない。仕事につながること(つまり義務的な作業)を一緒にするわけでもない。「家族の誰かがやりたいこと」を、「家族でやる」ということです。

それは「楽しいこと」であり、「義務感に駆られて行うこと」ではない。「自分以外の誰かを楽しませること」であり、「自分以外の誰かに興味を持ってもらうこと」です。

損得抜きで、家族以外の誰かを喜ばせるためのことを家族でやる。大事なことだと思います。

大切にしたいこと

本の出品を契機に私が気づいたことは、次のような点でした。

○相手の年齢や立場に関係なく、丁寧で誠実な態度で接しましょう。子どもへの影響は大きいものです。

○付き合う人とはフラットな関係を保ちましょう。人間関係はストレスフリーが一番。

○価値創出を意識しましょう。教師は普段、そういうことをあまり考えませんから。

○自分の価値観をはっきり出しましょう。私という人間を伝えるために。

○学校以外の世界とかかわりましょう。職場と自宅の往復では、何も生まれません。

そして何より

○家族が手伝ってくれたら、ラッキーです。感謝を。

昼食は、マックのコーヒーと三越で買ったパンを持って、ビルの20階にあるラウンジで。

雪がなく快晴の冬、遠くに海を見ながら豊かな時間が過ごせました(#^^#)。

公立高校の現役教師。教員経験28年(2021年3月末現在)。「教師は、仕事&私生活&リタイア後の人生、すべてにおいて成功すべし!」が信条。教師が成功すれば、学校は変わり、生徒も魅力的な大人に成長します。まず教師であるあなたの成功を最優先課題にしましょう。

☑心理学修士(学校心理学)

☑NPO法人「共育の杜」オンラインサロン『エンパワメント』専任講師

☑一般社団法人7つの習慣アカデミー協会主催「7つの習慣®実践会ファシリテーター養成講座」修了。ファシリテーターを3年務め、セミナーを開催。

☑ハンドルネーム「角松利己」は角松敏生から。

「原則」&「ビジネス思考」で、教師が自由になるための方法をお伝えします。